日米防衛協力指針「決裁文書」不存在の謎

- 軍事問題研究会編集

- 2025年2月7日

- 読了時間: 3分

日米安保条約の「実効性」を確保するための仕組みを確保する役割を果たす「日米防衛協力のための指針」(2015年4月27日)。

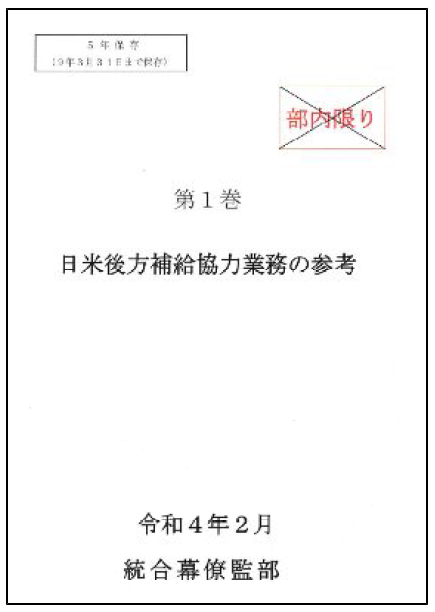

メディアは見落としているが、実はこの重要な文書が防衛省内で決裁を経ずに米国と了承・発出されたことがで明らかになっている(「防官文第1666号」参照)。それだけでも驚きだが、『指針』を了承するに当たって省内の決裁を必要としない根拠法令を同省は不開示(「防官文第1880号」)としたのである。

まず『指針』の決裁文書が存在しない理由について同省は、「指針の作成に当たっては,政府部内及び米国との調整を迅速に行う必要があったことから,政府部内及び米国との調整は,電話又は口頭でのやり取りがほとんどであり,防衛省内においても口頭で説明を行う形で意思決定を行ったため,決裁文書は作成していない」(「平成28年度(行情)答申第766号」2頁)と説明してる。

しかしこの説明は決裁文書が存在しない理由にならない。なぜならこの当時、同省内部部局における起案に係る細則を定めた「起案の手引(一元的な文書管理システム対応版)」(2014年 防衛省大臣官房文書課)では、口頭で処理を行った場合でも「軽易な案件を除き、処理が終わった後において、速やかにその案件の起案文書を作成して決裁を求めるものとする」(頁が振られていないので、表紙から39枚目)。まさか『指針』の了承が「軽易な案件」ではあるまい。

ではなぜ事後であっても決裁が求められるのかというと、「行政における意思決定すなわち決裁は、ある案件について権限を有する者(決裁者)が当該案件に係る文書に決定の意思表示を行うことによりなされ、電磁的に行われるものも含め、押印又は署名すること(以下単に「押印」という。)が通例である」(同上6枚目)からだ。

決裁文書がないというのは、権限を有する者が意思決定せずに米国と『指針』を了承したことを意味するのだ。これは行政手続き上見逃すことのできない重大な瑕疵があると言うことができる。

それではなぜ決裁なしで『指針』を米国と了承することができたのか?

******** 続きを読みたい方へ ********

上記は会員向け本会ニュースですが、部外の方にも頒布致します。以下に従ってご注文下さい。

□ 頒価 ¥200円(前金制)

下記本会口座までご入金戴くと共に、本会アドレス(ttn5rhg28d@mx2.ttcn.ne.jp)までニュースタイトルを添えてお申し付け下さい。

お振込み確認後、PDFファイル(A4×1頁)をメールにて送付致します。

□ 領収証

発行しませんのでご注意下さい。

ただし本誌又は本会ニュースのバックナンバーを合わせて¥500円以上をご購入の場合は、お申し付け戴ければ発行致します。

(振込先:郵便振替)

【郵便局でのお振込みの場合】

口座番号:00110-1-44399

加入者名:軍事問題研究会

【銀行またはインターネット・バンキングでのお振込みの場合】

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

店番:019

預金種目:当座

店名:〇一九店(ゼロイチキユウ店)

口座番号:0044399

加入者名:軍事問題研究会

コメント